なぜ、社員を守るために可能な限り職場環境を良くしても尚、退職者は後を絶たないのでしょうか。

その原因は「外部からの誘惑」です。

隣の芝生はいつも青く、魅力に満ち溢れています。

社員の目が会社に向いていないのです。

新規事業や希望する異動だけでなく昇給や賞与、福利厚生の強化などできることは有っても、限界があります。特に変化の激しい現代では社員へ還元したい気持ちは有っても、内部留保しておくことが会社にも社員の為にもなることもあるでしょう。

しかし、そこをくみ取ってくれるような社員は中々いないもの。

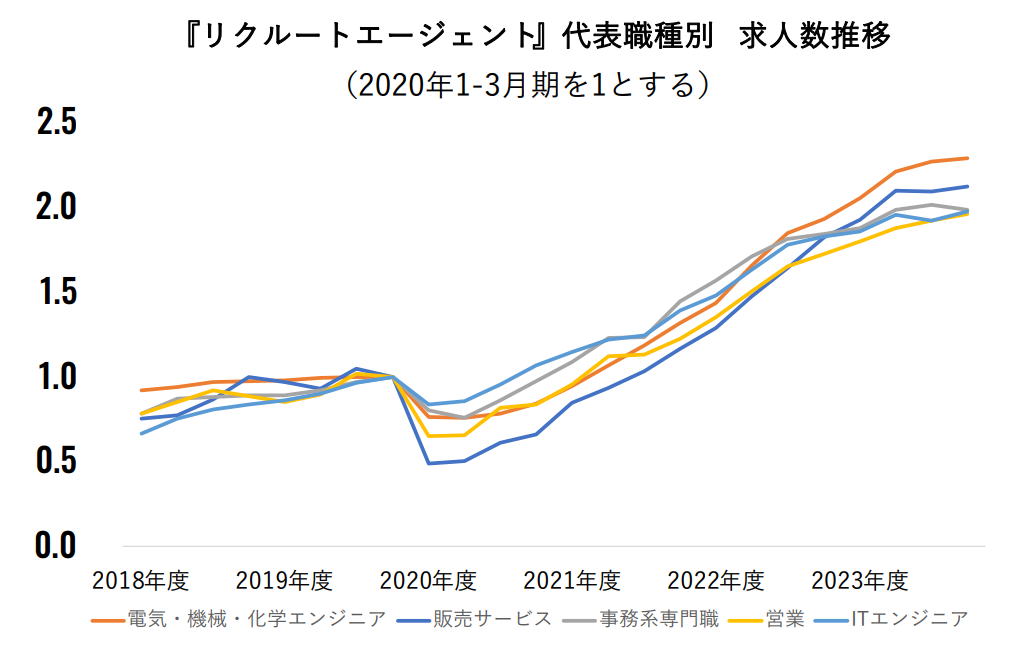

さらにリクルートの最近の報告によると、人口減少の中でも年々求人数は増加しています。

これは社員の選択肢や外部からの接触、誘惑の増加を意味します。日々選択を迫られている状態、無数の選択肢を抱えている状態では現在地に留まることは難しくなります。

なぜなら、決断をする先のゴールが現在地の外側にあるため、常にそこを見るように考えるからです。

ゴールがあるからこそ人はそこに向かって計画を立てて動くことができます。

一度外のゴールを向き始めると現職に残るという選択肢が魅力的に映りにくくなります。日本では給与などを交渉する文化がありません。これにより「現職は可変ではない」「いま見えているもの以上の希望はない」という判断が社員の中で醸造されます。よって、他企業も可変ではないにも関わらず、社員視点で見ると無数の選択肢という可変要素により現状の外側が魅力的に映り、そこに向かうことがゴールとして設定されるのです。

会社として、サービスとして「世界一になる」などのゴールがあれば話は別かもしません。ゴールが社内という内側に向きます。ですが、それも数字に直接的に携わっている担当者レベルでない限り当てはまらないのが実情です。

世界トップIT企業グーグルでは1日3食を無償で提供し、働きやすさを徹底、社員からの評価も高いです。

映像制作配信世界一のネットフリックスでは希望する分だけ有給休暇がとれるなどの制度もあります。

一般企業ではとても対抗できるものではありません。

そんな企業でも退職者は出るのです。

これも同様に独立や他の評価も聞きたいといった、外側のゴールに意識が向いているために生まれる現象です。

個人が変わるということは良いことかもしれません。

しかし、悪いこともあります。

それは魅力的に見えていたものが実は何かを隠していた場合です。

「誰でも今日から簡単に。」

「初期投資さえあれば月利10%」

などの広告を見たことはないでしょうか。

ここまで読んでいただいた会社を経営する側の読者の方々からすれば、そんな簡単なことなどこの世にはない、とすぐにあしらうことができる内容です。

ですが、現状の外側になにかを求め、就業時間外の隙間時間になんとか少しの労力で始めようとしている人には刺さる誘い文句なのです。

この誘惑や変化は果たして良いものでしょうか?

これら外敵から社員を守ることは会社や社員だけでなく、その家族も守ることに繋がります。

社員を守るためには、ここまで築き上げてきた安全な輪の中にいることの重要性を伝え、外敵について注意喚起することが読者の方に必要なことです。

社員の抱くゴールを外側ではなく内側である現在地に向けるのです。

些細なことに思えるかもしれません。ですがこれは人間関係にも当てはまります。カップルや夫婦などが付き合うまで、結婚するまで互いに尊重していたにも関わらず、一区切りついた途端に一方の意識が外側に向くことがあります。

この変化に気付き大切にされていないと感じた一方が別れを切り出すのです。

切り出された方は気にかけていたつもりだったものの、小さな変化に気を配る余裕がなかったため、突然の申し出に驚きます。

会社といっても、実態は人の集まりです。社内でも互いに尊重しあえる様に内側に意識を向けることが重要です。

しかし、社員は真摯に耳を傾けてはくれません。

雇用主である会社側がこのように「会社のことだけ考えよう」と社員に伝えれば、社員の選択の自由を阻害する敵になりかねません。ただのポジショントークとして受け取られてしまいます。

「働くことは大事だから身を粉にして働こう」と会社側が伝えることはできません。

これらの啓蒙は第三者だからこそできることです。

社員の目を会社に向ける方法があります。

そこはわたくしにお任せください。

近藤大希です。(イニシャル:DK)

大学時代に心理学を学び、卒業後は10年間で5度の転職。

社員数名のベンチャー企業から上場グループ企業で営業から採用、マーケティング業務に従事。

過去1,000名以上の前で登壇。

離職率を改善します。

退職届が出た時には決意が固まっています。

事前に対策できることから行っていきましょう。

全社員が業務に集中できる環境をお作り致します。

内容:社員向け講演形式研修

社長、人事関係者のご参加などご負担はございません。

ご依頼は下記フォームより。

メールにてご返信いたします。

※ご訪問は原則東京都内に限らせていただきます。